وإذ كانت الأعين مشدودة لمتابعة تطورات الأحداث السياسية عقب انتخابات تشرين الأول الماضي، حمل لنا ليل 27 تشرين الأول الماضي أنباءً عن تعرّض مجموعة مسلّحة تنتمي إلى تنظيم "داعش" لقرى ذات غالبية شيعية تابعة لقضاء المقدادية وسط محافظة ديالى، ومقتل ما لا يقل عن أحد عشر مدنيًا ينتمون في غالبيتهم إلى قبيلة بني تميم الكبيرة في ديالى.

المؤشرات تقول إن المسلّحين، إن كانوا رجال عشائر غاضبين أو مليشيات منظّمة كانوا قد أخذوا الضوء الأخضر من "منظمة بدر"

سريعًا توجّهت الأنظار إلى هذا الحدث الأمني الصادم، ولم يكن من السهل إبعاد القراءة السياسية له، خصوصًا مع الجو المشحون في بغداد، بسبب النتائج المخيبة لبعض التيارات السياسية، والتي أخرجت أنصارها للاحتجاج على هذه النتائج، ومنها الكيانات المنظوية تحت تحالف الفتح، ولعل أكبرها "منظمة بدر" التي منها محافظ ديالى، وتسيطر عمليًا على كلّ الأوضاع الأمنية في هذه المحافظة المختلطة، والتي تمثل بداية خطّ الصدع الطائفي من جهة الشرق، صعودًا إلى صلاح الدين، ثم نزولاً إلى بغداد وشمال محافظة بابل.

اقرأ/ي أيضًا: انتهاكات ديالى.. أحداث على مقاس الميليشيات الخاسرة في الانتخابات

وخطّ الصدع هذا هو الذي كان دائمًا مبتدأ الشرارة الطائفية، والكثير من المراقبين يتذكرون أن المواجهات المسلحّة في قرى وأقضية محافظة ديالى وعمليات التهجير الطائفي المتبادلة كانت هي الإعلان المبكّر من شتاء 2005 للحرب الأهلية التي استعرت لاحقًا ووصلت ذروتها مع تفجير مرقدي الأمامين العسكريين في سامراء في شباط 2006.

ما الذي فعلته الحكومة والنخبة السياسية الفاعلة لمنع تجدد شرارة الصراع الطائفي؟ باختصار؛ هي تركت الشرارة تشتعل وبقيت تتفرّج على مشهد الحريق. والمسؤولية تتركّز أكثر على محافظ ديالى مثنى التميمي، التابع لمنظمة بدر، ومسؤوله المباشر وزعيم كتلة الفتح هادي العامري.

كان المشهد مثيرًا ذلك الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي للسجال الغاضب بين أحد شيوخ قبيلة تميم وزعيم كتلة الفتح الذي سارع في اليوم التالي لمجزرة قرية الرشاد لزيارة موقع الحادث واللقاء بالوجهاء بالمنطقة.

غالبية من نشروا مقطع الفيديو كانوا مبتهجين باللهجة الحادة للشيخ التميمي مع واحد من زعماء الإسلام السياسي الشيعي في العراق، ومدحوا جرأته وشجاعته، ولكن القليل هم من انتهبوا إلى محتوى كلام الشيخ التميمي، والذي كان يطالب بإطلاق يد قبيلته للانتقام من قرية "نهر الإمام" التي جاء منها مسلّحو "داعش"، أو هربوا إليها بعد تنفيذ جريمتهم.

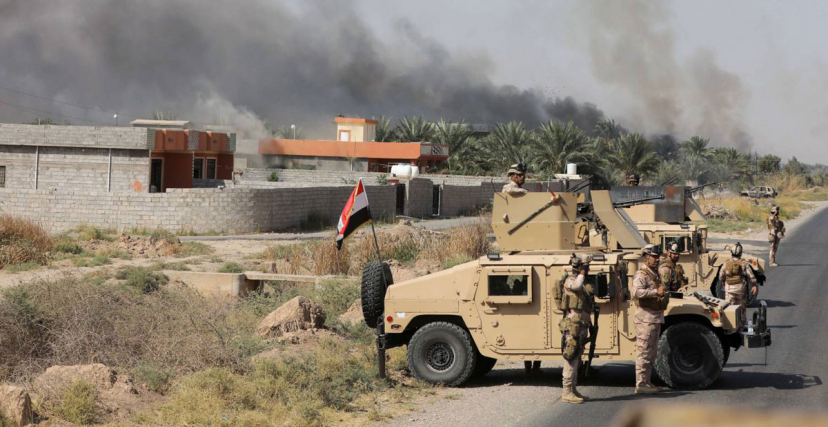

وهذا ما حدث في مساء اليوم نفسه، لتبدأ عملية ثأر وانتقام ذات طابع عشائري شكلاً، وطائفي مضمونًا، على مدى أيام، من دون تدخل واضح من الأجهزة الأمنية في المحافظة لمنعها. وحين سارعت الحكومة الاتحادية لإرسال قطعات أمنية من بغداد إلى القرى السنيّة التي تتعرض للانتقام، فإنها فضلّت أن تقوم بدور إخلاء العوائل إلى أماكن آمنة وتقديم الإسعافات لهم، وليس مواجهة المسلحين. ولم يمض أسبوع على بداية الأزمة حتى أخلت القوات الأمنية أكثر من 480 عائلة من قرية نهر الإمام والميثاق الأولى والثانية والعامرية والرشاد [الأخيرة مختلطة طائفيًا]. بالإضافة إلى خسائر حرق الأملاك، بأكثر من 200 منزل وبستان، ومسجد ومستوصف ومقتل 12 شخصًا بينهم رجال كبار بالسن وأطفال، وكل هذه المعلومات بحسب مرصد "أفاد" لحقوق الإنسان.

كل المؤشرات تقول إن المسلّحين، إن كانوا رجال عشائر غاضبين، أو مليشيات منظّمة، كانوا قد أخذوا الضوء الأخضر من "بدر"، وحتى لو لم يأخذوا رخصة مباشرة منهم، فإن صمتهم وتفرّجهم على الجرائم التي تًرتكب لا يخلي مسؤوليتهم، ويجعلهم متواطئين.

هذا الضوء الأخضر يمكن تفسيره بأنه نوعٌ من الاستجابة لمطالب جزء من قاعدة جماهيرية منحت كتلة الفتح في ديالى ثلاثة مقاعد ثمينة في البرلمان الجديد، حتى وإن كانت هذه المطالب "إجرامية". أو ربما هي حسابات أبعد، تتعلق بالضغط على أجواء التفاوض في بغداد، وتذكير اللاعبين السياسيين الآخرين، بأهمية القبضة الأمنية التي تمثلها الفصائل التابعة لكيانات كتلة الفتح. وأن لهذه القضبة ثمنًا سياسيًا، أبعد من حسابات عدد المقاعد، وسجالات الكتلة الأكبر والأصغر.

وإن كان الفاعل السياسي قد دخل إلى هذه المغارة الخطرة المليئة بالكبريت الطائفي عن سبق إصرار وتصميم، أو أن الأحداث على الأرض سحبته بانفعالاتها معه، فإنها في النتيجة جعلت هذا الفاعل في موضع الاتهام، وراكمت خسارة معنوية فوق خسارة 60 بالمئة من كتلته البرلمانية السابقة. خصوصًا وأن دماء الضحايا ما زالت طرية، وما زال الدخان يغطّي البيوت المحترقة، والعوائل مهجّرة، وكأننا في أجزاء من مشاهد دخول "داعش" في منتصف 2014.

الضحية المضاعفة في هذه القصّة هم الأحد عشر شابًا الذين قتلتهم "داعش"، وتم نسيان قصّتهم المأساوية سريعًا بسبب رغبة طالبي الثأر بصناعة قصّة أكثر درامية وبتفاصيل أكثر مأساوية، شدّت انتباه المتابعين وأنستهم قصّة الجريمة الأولى.

أما في المنظور الكلّي، فإن التفصيلة الأكثر إرعابًا هي بقاء أمن المواطنين رهنًا بالتجاذبات السياسية، وهي قصّة العراق ما بعد 2003 وحتى اجتياح داعش. واتخاذ الدولة الموقع الأكثر ضعفًا في المعادلة الأمنية، إزاء سلطة الجماعات المسلّحة، التابعة للجهات والأطراف السياسية.

وعند حافّة مشهد الدماء والدخان، في القاعات المكيّفة لقنوات البثّ الفضائي، لا يتورّع إعلاميون تابعون لهذه الجماعات المسلحة عن إعطاء وجهات نظر تذكّر بالسياسات الإسرائيلية حول الأحزمة الآمنة، وتطهير مناطق من سكّانها، لتحقيق حلم يوتوبي بأمن مستدام لا يوجد في دائرته أي مواطن عراقي "سنّي"!

ربما ما حدث في ديالى يتعلق بالضغط على أجواء التفاوض في بغداد وتذكير اللاعبين السياسيين الآخرين بأهمية القبضة الأمنية التي تمثلها الفصائل التابعة لكيانات كتلة الفتح

ولكن هؤلاء جماعات مسلحة تقوم بمغامرتها الأخيرة على ما يبدو، غير أن الأدهى أن تتحدث بعض القيادات الأمنية في التعليق على الأحداث من وازع الشكّ العميق بـ"الآخر السنّي"، فهو متهم حتى تثبت الأحداث براءته، ورغم أن الزعامات السياسية تفتخر بإعدام صدّام حسين بتهمة العقاب الجماعي لأهالي الدجيل الذين خرج منهم مسلّحون أطلقوا النار على موكب صدام في تموز 1982، فإن ضميرهم لا يهتز من تكرار هذه التجربة الصدّامية مرّة بعد أخرى. بل صارت هدفًا ستراتيجيًا يتكرّر على ألسنة بعض المقرّبين من الفصائل المسلّحة، من دون انتباه لمصير صدّام نفسه، أو لمخاطر اللعب بالكبريت الطائفي، الذي قد يجدد الصدع الطائفي ويتطور ليجعل الجميع خاسرين في نهاية المطاف.

اقرأ/ي أيضًا:

تطورات هجوم ديالى.. العمليات المشتركة تروي التفاصيل والكاظمي يتوعد

قتلى وجرحى في هجوم ديالى.. ومطالب بالابتعاد عن "صراع المقاعد"